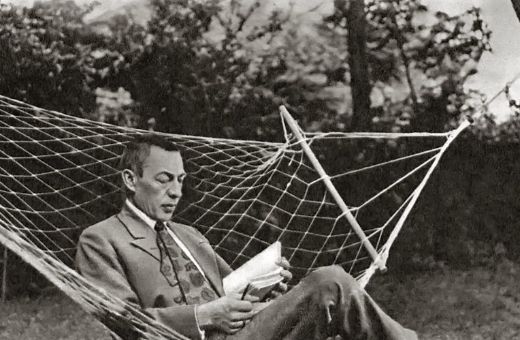

¡Tenemos el veredicto! Tras La Valse de Maurice Ravel en 2022, las Danzas sinfónicas de Serguéi Rajmáninov se llevan el título honorífico de obra más interpretada en 2023, según nuestras estadísticas. A simple vista, parece haber muchas razones para explicar este éxito: en primer lugar, en 2023 se conmemoró el 150 aniversario del nacimiento del compositor, por lo que sus partituras llenaron de manera especial las salas de conciertos. Además, las Danzas sinfónicas son una obra maestra del repertorio orquestal, con efectos espectaculares que ponen la piel de gallina tanto a intérpretes como a oyentes; y por último, tiene la ventaja, nada desdeñable para los programadores en busca de fórmulas atractivas, de tener un título más significativo y imaginario que estos de Sinfonía nº X op. Y... Los tiempos en los que los editores de música intentaban poner títulos originales para vender mejor las obras… ¡no han pasado!

¿Son suficientes estos tres aspectos para explicar la popularidad internacional de las Danzas sinfónicas? Quizá es demasiado apresurado. La obra de Rajmáninov es tan célebre por todos los rincones del mundo porque, nos demos cuenta o no, representa el retrato más fiel del compositor, a la vez que brinda a los oyentes un espejo fascinante. Adentrémonos en una partitura que dice mucho más de lo que sugieren sus notas.

En sus tres movimientos, estas Danzas nos adentran, sucesivamente, en los ritmos trepidantes de un ballet ruso, una segunda sección en tempo de vals y una parte final en forma de persecución. Sin embargo, bajo la apariencia de una sencilla suite de danzas, Rajmáninov tenía en mente un programa muy personal. En principio tenía la intención de dar a este tríptico los títulos de "Mediodía", "Crepúsuclo" y "Medianoche". Sin lugar a dudas, hemos oído títulos más emocionantes, y quizá por eso el compositor abandonó la idea. Pero estos tres nombres venían a expresar no el ciclo del día, sino el desarrollo de una vida. La vida del compositor, quien en el momento de escribir esta obra en 1940, echaba la vista atrás sobre su carrera, e incluso parecía recorrerla con la música.

La obra está salpicada de elementos autobiográficos que contribuyen a dotarla de una fuerte personalidad. Es posible que ya se haya sentido transportado por el final del primer movimiento, cuando los violines se lanzan a un ascenso hacia el agudo que desemboca en una melodía suspendida y cadenciosa... ¿Sabía que se trata de una autocita de Rajmáninov, un recuerdo de su Primera sinfonía? Esto da verdadero sentido a los colores vivos del primer movimiento: aquí el compositor recuerda su juventud despreocupada, acentuada por las intervenciones del piano -que era el instrumento del propio Rajmáninov- y el glockenspiel, instrumento que recuerda a un juguete infantil.

Con tempo de vals, en el segundo movimiento podría prolongarse ese carácter ligero e inofensivo, pero no es así. El espíritu del vals está, pero se ve interrumpido regularmente por los chillidos de una trompeta. Aquí hay un paralelismo tentador: Rajmáninov, descendiente de la pequeña nobleza rusa acostumbrada a elegantes salones, tuvo que huir de Rusia tras la Revolución de 1917 que tocaría a difuntos por el Imperio; ¿no es este el escenario que se nos presenta en el segundo movimiento de las Danzas sinfónicas, con esta noble danza amenazada por trompetas marciales? El violín solista que toma la palabra recuerda mucho al Diablo o a la Muerte que encontramos en numerosos cuentos rusos, (además de en obras sinfónicas como la Danse macabre de Saint-Saëns). Desde los primeros segundos de su intervención, el violín nos hace oír el tritono, ese intervalo singular apodado el diabolus in musica. En efecto, este tempo di valse es "crepuscular", por utilizar el título que el compositor tenía en mente: es la danza de una nobleza que se hunde, de un mundo que se vuelve hacia las tinieblas, de una juventud que Rajmáninov cree definitivamente acabada.

Esta impresión se ve claramente reforzada en el tercer y último movimiento: además de las anecdóticas doce campanadas de medianoche (aquí también nos viene a la mente Saint-Saëns), es la lúgubre cita del Dies irae lo que nos sacude. Asociada a la cólera divina y al Juicio Final, esta secuencia litúrgica de unas pocas notas aparece muchas veces en las obras de Rajmáninov, pero su empleo aquí es particularmente significativo. Mucho menos prolífico que en el pasado, el compositor sabía que estaba al final de su vida (y de hecho murió de cáncer dos años más tarde). ¿Sería esto suficiente para otorgarle una dimensión autobiográfica a este final? Podríamos objetar que componer una forma de danza macabra sobrenatural para concluir una obra sinfónica no es un gesto muy personal: Berlioz ya lo había hecho al final de su Sinfonía fantástica, utilizando también el Dies irae.

Sin embargo, Rajmáninov añade un elemento muy singular: una cita de sus propias Vísperas que actúa como una plegaria para alejar la procesión de los muertos. Y cinco páginas antes de la conclusión, en el momento en que el xilófono vuelve a la danza por última vez, escribe "Aleluya" en la partitura. Esta inscripción actúa como una aparición que disipa los espíritus oscuros de la danza macabra y pone un final luminoso a la obra y, por ende, a toda la carrera del compositor.

Escuchar las Danzas sinfónicas es como contemplar un autorretrato de Rajmáninov, y esto es probablemente lo que ha llevado a los programadores, conscientemente o no, a honrar esta partitura en el año conmemorativo 2023. Pero podemos ir aún más lejos. Si esta obra ha obtenido un inmenso éxito en todo el mundo, es quizás por un mensaje menos personal, más universal.

El compositor reúne en su obra un sinfín de fuentes de inspiración que ilustran su cosmopolita carrera. Mientras que los ritmos claros y los colores vivos del comienzo de la obra llevan la marca de los Ballets rusos, Nikolai Rimsky-Korsakov e Igor Stravinsky, otro pasaje del primer movimiento merece nuestra atención: ¿cuál es el propósito del singular solo de saxofón, instrumento tan infrecuente en la orquesta sinfónica? El saxofón nació en Europa en los talleres de Adolphe Sax, pero su éxito sólo llegó cuando se exportó al otro lado del Atlántico y se utilizó en las orquestas de jazz. Fue este mismo viaje el que acababa de realizar Rajmáninov cuando compuso sus danzas, recién exiliado en Estados Unidos mientras la guerra hacía estragos en el Viejo Continente.

En este primer movimiento, el saxofón da voz al emigrado, encarnando en cierto modo a Rajmáninov. Pero en un sentido más amplio, es la voz que hace que las Danzas sinfónicas hablen a los oyentes de todo el mundo, en ellas se multiplican las referencias y se cruzan las herencias. Rajmáninov construye un gran arco entre la gran Rusia de la que procedía y los Estados Unidos que le acogieron (las Danzas sinfónicas se estrenaron allí con la Orquesta de Filadelfia), pasando por Europa. Si este arco parece una utopía en el mundo actual, pensemos que su luminoso mensaje final fue expuesto en 1940 en un contexto muy sombrío, al término de un viaje musical que sumergía al oyente en páginas muy atormentadas... ¿El éxito de las Danzas sinfónicas en 2023 anunciará días más felices en 2024? Es todo lo que podemos desear.

Traducido por Katia de Miguel