Le verdict est tombé ! Après La Valse de Maurice Ravel en 2022, ce sont les Danses symphoniques de Sergueï Rachmaninov qui ont remporté le titre honorifique de l’œuvre la plus souvent jouée en concert pendant l’année 2023 selon nos statistiques. À première vue, les arguments ne manquent pas pour expliquer ce succès : tout d’abord car 2023 a marqué le 150e anniversaire de la naissance du compositeur, d’où une mise à l’honneur particulière de ses partitions dans les salles de concert ; ensuite car ces Danses symphoniques constituent un chef-d’œuvre d’art total pour orchestre, avec des effets spectaculaires qui donnent la chair de poule à ceux qui les jouent comme à ceux qui les entendent ; enfin car cette œuvre présente l’avantage non négligeable, pour des programmateurs en quête de formules attrayantes, de disposer d’un titre bien plus significatif et imagé auprès du grand public qu’une énième Symphonie n° X op. Y… L’époque où les éditeurs de musique cherchaient à donner des titres originaux aux créations des compositeurs pour mieux les vendre n’est pas révolue !

Ces trois points suffisent-ils à expliquer la popularité internationale des Danses symphoniques ? Ce serait aller un peu vite. Si l’œuvre de Rachmaninov est à ce point célébrée aux quatre coins du planisphère, c’est probablement car, qu’on en ait conscience ou non, elle est le plus fidèle portrait du compositeur… tout en brandissant un miroir fascinant aux auditeurs du monde entier. Plongeons dans une partition qui dit bien plus que ce que ses seules notes laissent entendre.

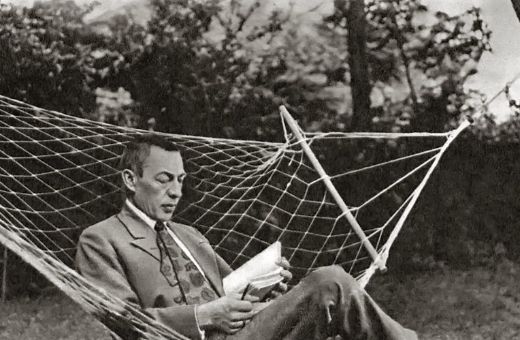

En trois mouvements, ces Danses nous entraînent tout d’abord dans des rythmes trépidants dignes d’un ballet russe, avant un deuxième mouvement au tempo di valse et une ultime partie en forme de course-poursuite. Cependant, sous cette apparence d’une simple suite de danses, Rachmaninov songeait à un programme bien plus personnel. On sait qu’il envisageait initialement de donner à ce triptyque les titres de « Midi », « Crépuscule » et « Minuit ». Certes, on a connu plus excitant – et c’est peut-être ce pourquoi le compositeur abandonna cette idée. Mais ces trois titres expriment moins le déroulement d’une journée que celui d’une vie : celle du compositeur qui, au moment où il élabore cette œuvre en 1940, se retourne sur son parcours et semble même le retracer en musique.

L’œuvre est ainsi jalonnée d’éléments autobiographiques qui contribuent à lui donner sa forte personnalité. Vous vous êtes peut-être déjà senti transporté par la fin du premier mouvement, quand les violons se lancent dans une ascension vers l’aigu qui aboutit à une mélodie chantante suspendue… Savez-vous qu’il s’agit d’une autocitation de Rachmaninov, un rappel de sa Première Symphonie ? Voilà qui donne aux couleurs vives du premier mouvement une vraie signification : le compositeur se souvient ici de sa jeunesse insouciante, ce qu’accentuent les ponctuations du piano – l'instrument de Rachmaninov – et du glockenspiel, cet objet semblable à un jouet d’enfant.

Avec son tempo di valse, le deuxième mouvement pourrait prolonger ce caractère léger et anodin ; il n’en est rien. Si l’esprit de la valse est bien là, il est régulièrement interrompu par des sonneries de trompettes grinçantes. Un parallèle est tentant : Rachmaninov, descendant de la petite noblesse russe habituée des salons, dut fuir la Russie à la suite de la Révolution de 1917 qui sonna le glas de l’Empire ; n’est-ce pas ce scénario que nous propose le deuxième mouvement des Danses symphoniques, avec cette noble danse menacée par des trompettes martiales ? D’autant que le violon solo qui prend la parole ressemble fort au Diable ou à la Mort que l’on croise dans beaucoup de contes russes – et dans bien d’autres pièces symphoniques, telle la Danse macabre de Saint-Saëns : dès les premières secondes de son intervention, le violon fait entendre le triton, cet intervalle singulier surnommé le diabolus in musica. Ce tempo di valse est donc bien « crépusculaire », pour reprendre le titre auquel songeait le compositeur : c’est la danse d’une noblesse qui sombre, d’un monde qui bascule dans les ténèbres, d’une jeunesse définitivement révolue pour Rachmaninov.

Cette impression est renforcée par le troisième et dernier mouvement, aux intentions limpides : outre les anecdotiques douze coups de minuit qu’on entend distinctement joués par les cloches – là encore, on songe à Saint-Saëns –, c’est surtout la lugubre citation du Dies Irae qui vient frapper les esprits. Associée à la colère divine et au Jugement dernier, cette séquence liturgique macabre de quelques notes apparaît à de nombreuses reprises dans les œuvres de Rachmaninov mais son emploi régulier est ici particulièrement significatif. Nettement moins prolixe que par le passé, le compositeur se sait au soir de sa vie – il s’éteindra d’un cancer deux ans plus tard. Cela suffit-il à identifier dans ce finale une dimension autobiographique ? On pourrait objecter que le fait d’écrire une forme de danse macabre surnaturelle n’est pas un geste hautement personnel pour clore un ouvrage symphonique ; Berlioz l’avait déjà fait à la fin de sa Symphonie fantastique, en utilisant lui aussi le Dies Irae.

Rachmaninov ajoute toutefois un élément très singulier : une citation de ses propres Vêpres, qui intervient comme une prière venant repousser le cortège des morts. Et cinq pages avant la conclusion, au moment où le xylophone revient une dernière fois dans la danse, il écrit en toutes lettres « Alliluya » sur sa partition. Cette inscription étonnante agit comme une apparition qui disperse les esprits sombres de la danse macabre et apporte un point final lumineux à l’ouvrage… et à l’ensemble de la carrière du compositeur.

On peut donc écouter les Danses symphoniques comme on regarderait un autoportrait de Rachmaninov et c’est probablement ce qui a, consciemment ou non, conduit les programmateurs à faire honneur à cette partition en cette année 2023 de commémoration. Mais on peut aller plus loin encore. Si cette œuvre a rencontré et rencontre toujours un immense succès dans le monde entier, c’est peut-être en raison d’un message moins personnel, plus universel.

Le compositeur réunit dans son ouvrage une quantité de sources d’inspiration qui illustrent sa carrière cosmopolite. Tandis que les rythmes francs et les couleurs vives au début de l’œuvre portent la marque des Ballets russes, de Nikolaï Rimski-Korsakov et d’Igor Stravinsky, un autre passage du premier mouvement mérite notre attention : que vient faire cet étrange solo de saxophone, instrument rarement invité dans l’orchestre symphonique ? Il ne prend véritablement sens que si l’on songe au parcours de cet instrument ; né en Europe dans les ateliers d’Adolphe Sax, le saxophone ne devra son succès qu’à son exportation outre-Atlantique et son utilisation dans les orchestres de jazz… C’est ce même voyage que Rachmaninov vient de vivre au moment où il compose ses danses, en exil depuis peu aux États-Unis alors que la guerre fait désormais rage sur le Vieux Continent.

Dans ce premier mouvement, le saxophone donne à entendre la voix de l’émigré et incarne donc d’une certaine façon Rachmaninov. Mais plus largement, c’est cette voix qui fait que les Danses symphoniques parlent aux auditeurs du monde entier : en multipliant les références, en croisant les héritages, Rachmaninov bâtit dans son ouvrage une vaste arche entre la grande Russie d’où il vient et les États-Unis qui l’accueillent (les Danses symphoniques y seront créées, par le Philadelphia Orchestra), en passant par l’Europe. Si cette arche ressemble à une utopie dans notre monde actuel, songeons que son lumineux message conclusif a été délivré en 1940 dans un contexte bien sombre, à l’issue d’un parcours musical qui aura plongé l’auditeur dans des pages bien tourmentées… Le succès des Danses symphoniques en 2023 annoncera-t-il des lendemains heureux en 2024 ? C’est tout ce qu’on peut souhaiter.