Kann man Felix Mendelssohns Elias auf die Bühne bringen? Ein Oratorium als Oper? Ja, man kann es, und der Versuch wurde in der Aufführungsgeschichte des Werks auch schon etliche Male unternommen. Das „Oratorium nach Worten des Alten Testaments“, das die Figur des Propheten Elias nachzeichnet, trägt durchaus dramatische Züge. So verzichtet der Komponist beispielsweise auf eine Erzählerrolle und gestaltet gewisse Szenen derart opernhaft, dass man sie eins zu eins auf der Bühne realisieren kann. „Wenn ich eins zu bemerken hätte“, schrieb Mendelssohn an seinen Librettisten während des Entstehungsprozesses, „wär‘s, dass ich das dramatische Element noch prägnanter, bestimmter hier und da hervortreten sehen möchte.“

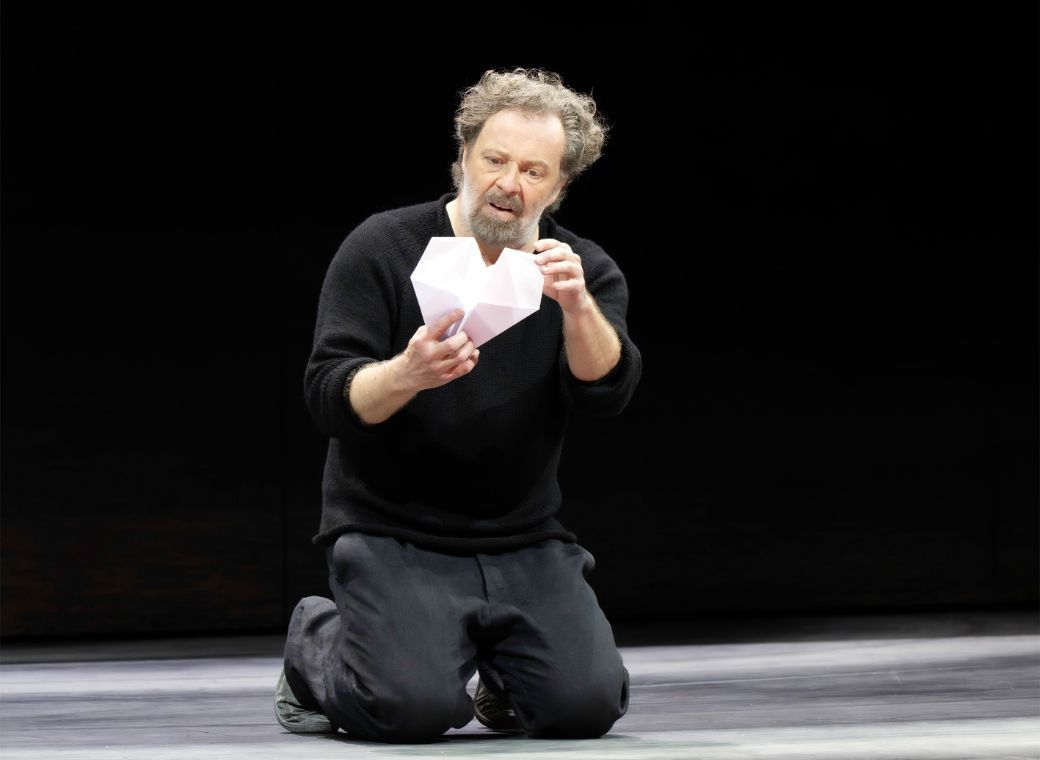

Warum inszeniert Andreas Homoki zu Abschluss seiner 13-jährigen Intendanz am Opernhaus Zürich ausgerechnet dieses Werk? Nach Nabucco, Les Contes d‘Hoffmann, Salome, Carmen, Ariadne und der Ring-Tetralogie (um nur einige zu nennen) nun also Elias. Einer der Gründe liegt darin, dass Homoki unbedingt noch einmal mit Christian Gerhaher zusammenarbeiten wollte. Als gleichermassen im Lied, im Oratorium und in der Oper beheimateter Sänger ist Gerhaher für die Figur des Elias eine Idealbesetzung. Er stellt den Propheten als Eiferer und Fanatiker, aber auch als Zweifler und im zweiten Teil als resignierten und gebrochenen Mann dar. Mit seiner „biblischen” Baritonstimme vermag er diese ganze Bandbreite von Charaktereigenschaften eindrucksvoll darzustellen.

Neben diesem Schwergewicht haben die übrigen Protagonisten kein leichtes Spiel. Ihre Partien sind zum einen viel kleiner, zum andern treten sie nicht durchgehend als dramatis personae, sondern auch als oratorische Sängerinnen und Sänger auf. Julia Kleiter beispielsweise singt die Witwe, die um ihren Sohn trauert, aber auch die Sopranstimme im Vokalquartett. So nimmt man denn die Protagonisten weniger als Rollenträger, sondern vielmehr als reale Personen wie bei einer konzertanten Aufführung wahr.

Kleiter erscheint mehrheitlich als die empfindsame Begleiterin, Wiebke Lehmkuhl (Engel) als Mutterfigur, Mauro Peter (Prophet Obadjah) als treuer Gefährte des Elias. Eine raffinierte Idee Homokis ist es, die kleine Rolle des Knaben, der das Nahen des erwarteten Gewitters verkündet, aufzuwerten. Als Frau wird Sylwia Salamońska zur Beschützerin und (unerreichbaren) Geliebten des Propheten.

Musikalisch malt Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda mit dem dicken Pinsel. Chor und Zusatzchor der Oper Zürich finden Gefallen daran und drehen gerne mächtig auf. Dass sie von der Philharmonia Zürich zugedeckt würden, besteht keine Gefahr. Die von Ernst Raffelsberger vorbereiteten Sängerinnen und Sänger sind omnipräsent und dabei ständig in Bewegung. Im Kern repräsentieren sie die wankelmütige Masse, die bald dem Propheten, bald dem König, bald dem Gott Israels, bald dem heidnischen Baal zujubelt. Daneben tritt der Chor auch als Kommentator oder (im zweiten Teil) als Erzähler auf. Die dramaturgische Funktion des Chors wird in den Kostümen von Mechthild Seipel deutlich: Etliche der Choristen stecken in gleichen Kleidern wie die Protagonisten. Aus dem Chor heraus werden die einzelnen Rollen gebildet. Die Choristen spielen „Elia”.

Die von Hartmut Meyer konzipierte Bühne verzichtet auf alles Realistische. Auch sie ist, wie die Choristen, ständig in Bewegung: Es ist eine Drehscheiben-Konstruktion mit beweglichen Wänden, die sich öffnen und schließen. In der Mitte des kreisförmigen Raumes steht ein Brückenelement, das, auch im übertragenen Sinn, die Verbindung zwischen Unten und Oben herstellt. In diesem Raum lässt Homoki die Protagonisten und den Chor in unterschiedlichen Konstellationen aufeinanderprallen. Dabei gelingen ihm immer wieder starke Bilder.

Requisiten werden spärlich eingesetzt: Ein Engelflügel, eine Krone, ein weißes Kleid deuten einzelne Rollen an. Beim berühmten Gottesbeweis im ersten Teil, wo man gespannt darauf wartet, wie nun der (imaginierte) Scheiterhaufen in Flammen gesetzt würde, entzündet Elias‘ weißgewandete Beschützerin schlicht eine Kerze. Weniger gelungen ist im zweiten Teil das Erscheinen Gottes im Säuseln des Windes. Wenn da Papierflieger von oben in Spiralen auf die Bühne kurven, wirkt das lächerlich. Wirkungsvoll umgesetzt ist jedoch Elias‘ Himmelfahrt im feurigen Wagen mit feurigen Rossen: Eine veritable Feuersäule erfasst den Propheten und lässt ihn vom Erdboden verschwinden. Gratulation an die Pyro-Abteilung des Hauses.

Dass Mendelssohn danach mit einem Jesaja-Zitat („Aber einer erwacht vor Mitternacht“) auf das Kommen des christlichen Messias anspielt, greift Homoki in seiner Deutung nicht auf. Es geht ihm nicht primär um den Kampf der Religionen, nicht um Israeliten und Baals-Anhänger, nicht um Juden und Christen. Sondern um einen Humanismus, der sich möglicherweise gerade aus dem Nichtwissen um die letzten Dinge nährt. Im Schlussquartett („Wohlan, alle die ihr durstig seid“) reichen sich die vier Solisten die Hand zur Versöhnung. Und im Schlusschor treten die Choristen an die Rampe und scheinen mit ihren exaltierten Gebärden auch das Publikum in diesen Versöhnungsprozess einbinden zu wollen.