Pour la production de Boris Godounov présentée cette semaine au Théâtre des Champs-Élysées (après avoir été créée à Toulouse en décembre), c’est la version initiale de 1869 qui a été choisie et non l’une des versions révisées qui suivront, où Rimski-Korsakov puis Chostakovitch imprimeront une marque qui enjolive, voire atténue les rudesses du langage originel de Moussorgski. Cette version princeps, en sept scènes seulement, tient parfois plus de l’oratorio que de l’action opératique.

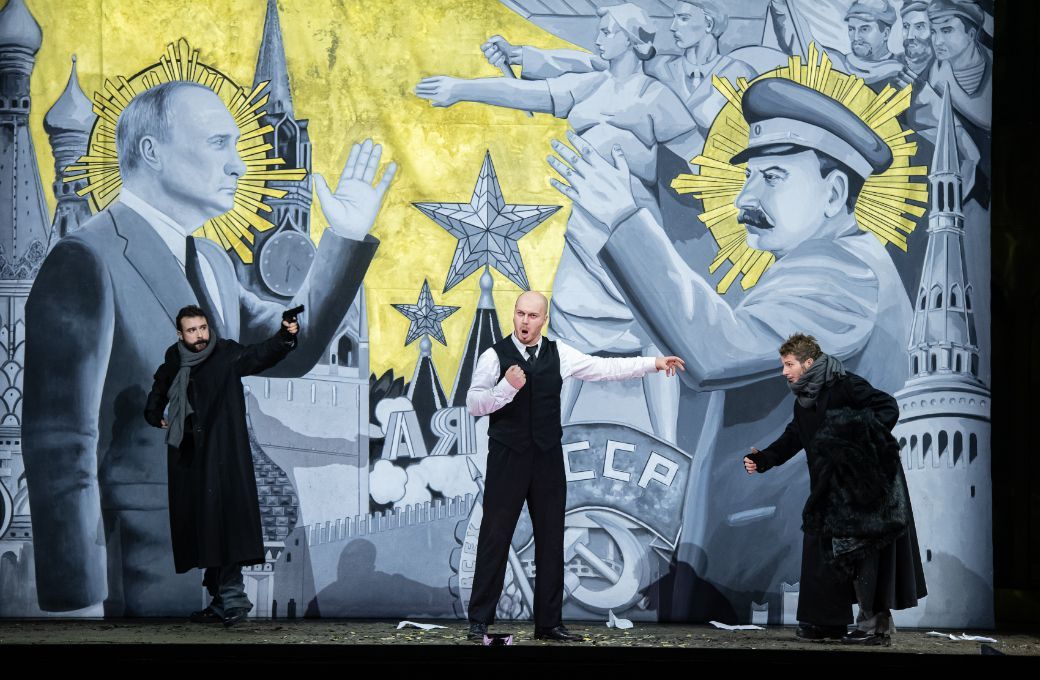

Et c’est là que le bât blesse ; le metteur en scène Olivier Py se croit obligé d’en rajouter dans l'occupation de l'espace, de faire intervenir des personnages secondaires, de souligner des situations jusqu’à la caricature. Tout le monde sait que le sujet traité par Pouchkine dans sa pièce de 1825 – dont le titre complet est La Comédie du malheur présent de l’Etat moscovite, du tsar Boris et de Grichka Otrepiev – reste, deux siècles plus tard, d’une brûlante actualité. Faut-il pour autant nous infliger les soldats armés de kalachnikovs, le logo Z de la milice Wagner, ou un « mural » soviétique en diable avec les portraits de Poutine et Staline qui se font face ? De même pour les décors : on passe sans transition des cités en béton qui faisaient la gloire de l’URSS à des immeubles dévastés (la guerre en Ukraine ?), d’iconostases recouvertes d’or à la fameuse table oblongue du Kremlin où le tsar Boris (Poutine) reçoit le prince Chouïski (Macron). Et comme il faut bien qu’Olivier Py soit Olivier Py, on n’échappe pas à quelques athlètes torse nu, et à l’accoutrement ridicule de l’Innocent… en nuisette.

À trop souligner, surcharger le propos, les scènes essentielles de ce drame perdent singulièrement de leur puissance d’évocation : le couronnement de Boris, malgré les cloches à l’arrière-scène, tout comme la mort du tsar, ne provoquent chez le spectateur ni frisson ni émotion.

Côté interprètes, les premiers à féliciter sont les choristes de l'Opéra national du Capitole de Toulouse. Plus que dans n’importe quel autre opéra du répertoire, les interventions chorales constituent le cœur battant d’une partition où Moussorgski les sert en majesté. Plus d’une fois, on s'imagine plongé dans l’une de ces grandes cérémonies de l’église orthodoxe, et ce soir on se croirait au Bolchoï ou au Mariinsky tant les Toulousains ont l’éloquence et la couleur vocale de leurs grands homologues russes. Dans la fosse, l’Orchestre National de France se distingue, une fois de plus, par son aptitude à se couler dans un vocabulaire lyrique qui ne lui est pas familier. On relève l’admirable solo de basson qui ouvre l’œuvre... et qui a peut-être inspiré Stravinsky pour son Sacre quarante ans plus tard ?

Mais, à de rares fulgurances près, on va regretter que le chef letton Andris Poga – qui reconnaît lui-même ne pas diriger souvent d’opéra – tire aussi peu de substance d’une partition qui n’est pourtant pas économe de moments forts. Peut-on se contenter d’un orchestre « bien réglé » comme le notait notre confrère toulousain en décembre dernier ? Le rôle du chef est d’autant plus important ici que cette version originale de Moussorgski ne comporte aucune des rutilances, des chatoiements auxquels la version révisée par Rimski-Korsakov nous a habitué. Les transitions entre les scènes sont abruptes, la texture orchestrale souvent rugueuse. On eût aimé qu’Andris Poga brosse à fresque et respire large.

Quant aux chanteurs, on ne va pas redire ce que la critique – pour une fois unanime – a relevé à Toulouse, puisque le casting est le même qu'en décembre. Non seulement il n’y a pas un point faible dans une distribution slave pour l’essentiel, mais celui qui remplace Matthias Goerne, initialement prévu dans le rôle-titre, est une véritable révélation : en écoutant Alexander Roslavets passer par tous les états de son personnage, avec une présence vocale stupéfiante, on s’imaginait Chaliapine sur cette même scène, il y a 111 ans, pour la saison inaugurale du Théâtre des Champs-Élysées. Marius Brenciu (Chouïski), Airam Hernández (Grigori) et Yuri Kissin (Varlaam) lui sont des comparses de haut vol. Mention spéciale pour le très émouvant Innocent de Kristofer Lundin. On n’oublie pas les femmes, même si elles sont la portion congrue de ce Boris : l’excellente Victoire Bunel (Fiodor), la touchante Lila Dufy (Xenia) et la formidable Svetlana Lifar (la Nourrice).