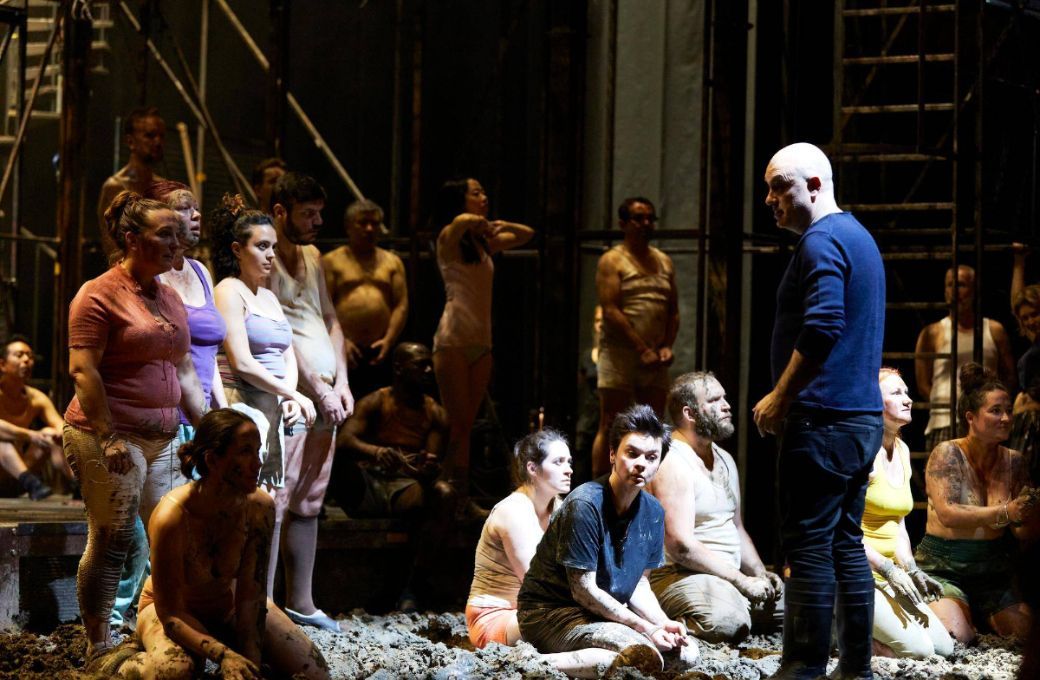

Calixto Bieito fühlt sich gestresst. „Ich habe ein riesiges Chaos“, sagt er, und neun Tage vor der Premiere seiner neuen Inszenierung von Wagners Das Rheingold an der Opéra National de Paris ist schwer zu sagen, wie ernst er es meint. „Wir haben sehr spät mit den Proben begonnen, weil unser Wotan krank war und nicht proben konnte – ich musste also wahnsinnig schnell sein. Ich bin gerne hier – die Besetzung ist fantastisch – aber wir mussten es in acht Tagen schaffen. Ich war total gestresst, aber es ist okay,. Ich bin glücklich“.

Und da ist es: ein leises Lächeln und die Andeutung - die keinen ernsthaften Opernliebhaber überraschen wird -, dass Bieito auf einer gewissen Ebene nie ganz glücklich ist, es sei denn, er arbeitet am Limit. Diesen Eindruck könnte man jedenfalls gewinnen, wenn man die Schlagzeilen liest, die seine Inszenierungen zu begleiten pflegen. „Schäbiger Vandalismus“ und „magenverletzender Müll“ waren einige der unangebrachten Kommentare, die über seine frühen Arbeiten fielen. Jüngere Urteile sind nuancierter und sogar enthusiastisch – obwohl es für die Opernwelt ein langweiliger Tag wäre, wenn Bieito jemals seine Fähigkeit verlieren würde, zu erschrecken, zu fordern und zu provozieren.

Unzweifelhaft ist, dass Bieito seine Arbeit sehr ernst nimmt und ein hohes Tempo vorlegt. Nach Paris hat er nur ein paar Wochen Pause, bevor er zum Grand Théâtre de Genève geht, um eine neue Produktion von Chowanschtschina zu inszenieren, Mussorgskys unvollendetes Epos über Religion, politischen Aufruhr und Massenselbstmord im Russland des 17.Jahrhunderts. Es ist die letzte in einer Reihe von radikalen Neuinszenierungen russischer Klassiker, die Bieito in Genf geschaffen hat, darunter Prokofjews Krieg und Frieden (2021) und Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk (2023).

Aber man muss kein Experte für russische Opern sein, um zu ahnen, dass Chowanschtschina – mit ihren knorrigen philosophischen Themen und dem Wirrwarr verschiedener Versionen – selbst einen so furchtlosen Regisseur wie Bieito auf die Probe stellen würde. Typischerweise ist er unerschrocken. „Ich meine, ich lebe dafür“, sagt er, “Regie führen und reisen. Ich glaube, ich habe Chowanschtschina schon ganz gut vorbereitet und freue mich darauf, loszulegen. Eine frühe Entscheidung war die Wahl der Fassung. Zusammen mit dem Dirigenten Alejo Pérez hat sich Bieito für die Orchestrierung von Schostakowitsch entschieden, mit einer Schlussszene von Strawinsky.

„Diese Version bietet mehr Perspektive“, sagt er, „und da sie moderner ist, ist sie meiner Meinung nach viel näher am Geist Mussorgskys – falls man das so sagen kann. Denn wir werden nie wissen, was Mussorgsky gesagt hätte. Wir wissen nicht, ob es seine Meinung gewesen wäre. Aber als ich Boris Godunow inszeniert habe, habe ich die erste Fassung verwendet“.

Er meint Mussorgskys eigene Fassung: diejenige, die der späteren, weit verbreiteten Aufführungsfassung von Rimsky-Korsakow vorausging. Rimsky schuf auch eine Vervollständigung von Chowanschtschina, hat dabei aber möglicherweise Mussorgskys ungeschminkte Originalität abgestumpft. „Ich mag Rimsky-Korsakows Version sehr – einige der Musiken“, sagt Bieito. „Ich mag auch einige seiner eigenen Opern. Aber Rimsky-Korsakow macht das Stück etwas konventioneller. Das ist nicht nötig. Mussorgsky ist sehr lakonisch, und das ist gut“.

Wenn man jedoch eines von einer Bieito-Produktion erwarten kann, dann, dass er sich durch nichts - keine Konvention, keine Tradition – davon abhalten lässt, seinen eigenen, oft schockierenden Weg einzuschlagen, um den Kern des Stücks zu finden. Er gibt freimütig zu, dass das Ergebnis nicht für jeden Geschmack geeignet ist.

„Manche Leute denken, ich sei arrogant, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich kann das Publikum nicht kontrollieren. Als ich jung war, habe ich in London eine Show aufgeführt, Barbaric Comedies, und es war eine Katastrophe, ein riesiger Skandal. Einen Monat später führten wir es in Dublin auf und es war ein Riesenerfolg. Ich habe alle Preise des Jahres gewonnen! Und ich dachte: 'Ich verstehe gar nichts'. Wenn ich anfange, über das Publikum nachzudenken, werde ich verrückt. Welches Publikum ist konservativ, welches ist es nicht? Das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich nicht. Ich möchte nicht, dass die Leute buhen – das ist nicht meine Absicht. Aber ich kann meinen Geschmack und die Dinge, die ich mit meinem Team mache, nicht ändern.

Was Chowanschtschina betrifft: Nun, es lässt sich nicht leugnen, dass Bieitos Kindheit in Francos totalitärem Spanien und seine Erziehung durch Jesuiten (die ihn, wie er sagt, „Terror“ lehrten) ihm einen ganz besonderen Zugang zu der blutigen, religiös dominierten Welt von Mussorgskys Drama verschafft. Es einfach als Geschichte zu behandeln, ist keine Option. „Es gibt wunderbare Rollen und die Möglichkeit, diese Konfrontation zwischen der Gewalt des Militärs, den nationalistischen Bewegungen, den Fundamentalisten und der Liebesgeschichte zu erforschen und zu untersuchen, wie sich dies auf uns alle auswirkt“, sagt er. „Wir leben heute, wir sind modern. Wir müssen das interpretieren“.

Das bringt uns zum springenden Punkt – oder knurrenden Bären – für jeden Regisseur, der im Jahr 2025 eine russische Oper inszeniert – die aktuelle politische Situation. Für Bieito geht es dabei um weitreichendere Fragen:

„Ich kann es nicht zu 100 % vermeiden, natürlich nicht. Aber ich kann nicht so tun, als würde ich eine Lektion in russischer Geschichte erteilen. Ich spreche nicht gern über Dinge, die ich nicht kenne, und selbst Chowanschtschina entspricht nicht zu 100 % den tatsächlichen historischen Fakten. Natürlich habe ich Freunde in Russland; ich habe in St. Petersburg gearbeitet. Aber ich denke, wir müssen an Chowanschtschina herangehen, als ob wir Hamlet oder König Lear spielen würden. Es ist eine universelle Geschichte. Es gibt immer Menschen, die die alten Wege beibehalten wollen, und Menschen, die wollen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Die Menschheit hat immer diesen Konflikt, es ist ein Kampf, immer. Und ja, man kann es so interpretieren, dass die eine Seite religiöse Fundamentalisten sind. Aber es können auch Menschen sein, die lieber im Einklang mit der Natur leben wollen.

„Wenn die russische Kultur etwas mit einem Teil der spanischen Mentalität gemeinsam hat, dann ist es wohl die Faszination für Utopien – die Unmöglichkeit, Utopien zu finden. Es gibt auch eine Beziehung zur spanischen Anarchie. Wie Sie wissen, war die anarchistische Bewegung im Spanischen Bürgerkrieg sehr stark. Und Russland schwankt immer zwischen anarchistischen Bewegungen. Das ist etwas, was ich gut verstehen kann. Gut verstehen heißt für mich, es im eigenen Körper zu spüren“. Er deutet auf seinen Kopf und dann auf seine Brust.

„Nicht nur hier - nicht nur in meinem Kopf. In meinem Körper. Ich kann die Gewalt spüren, die der spanischen Kultur, Goya, sehr nahe ist. Es gibt ein Gemälde von Goya, Duelo a garrotazos, auf dem zwei Männer mit Stöcken aufeinander einschlagen. Das ist Spanien, und in gewisser Weise ist es auch Russland nahe. Es ist die Geschichte der Menschheit. Die Menschen sind manchmal nicht nett zueinander, und es herrscht ein enormer Mangel an Empathie in der Welt. Dieser Mangel an Empathie zeigt sich auch in meiner Arbeit.

„Aber ich bin nicht jemand, der Botschaften oder Ratschläge gibt. Denn man darf die Kunst nicht vergessen. Es ist immer eine Interpretation. Ich mag es, das auf die Bühne zu bringen, was ich sehe. Ich gehe auch nicht in ein Restaurant, wenn mir das Essen nicht schmeckt. Aber ich finde es wunderbar, in die Oper zu gehen – dort gibt es wunderbare Musik und wunderbare Sängerinnen und Sänger. Es gibt eine Menge Dinge, an denen man sich festhalten kann. Ich versuche, starke Bilder zu schaffen. Unbewusst schaffe ich Flaschen mit Botschaften über mein Leben, meine Kindheit. Ich weiß nicht, ob sie jemand lesen wird, aber das ist okay. Ich glaube nicht an die Nachwelt.“

Es handelt sich also um eine Chowanschtschina, die hier und jetzt geschaffen wird, um das Publikum hier und jetzt anzusprechen, und zwar von einem Regisseur, der auf die Kunst auf einer viszeralen Ebene reagiert. „Es ist ein faszinierendes Stück. Ich werde sehr glücklich in Genf sein, weil ich weiß, dass ich alle Sängerinnen und Sänger haben werde, und ich werde genug Zeit haben, und das macht mich glücklich.” Wenn Bieito es ausspricht, wirkt alles so natürlich – so einfach. Na gut: „einfach“ ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Aber dennoch, fügt er hinzu, „man kann den See in Genf sehen“. Für diesen besonderen Regisseur gibt es immer ein größeres Bild. Und damit geht es erst einmal zurück in den Druckkochtopf der Wagner-Proben in Paris. „Ich werde es zu Ende bringen“, sagt er und lächelt. „Die Wagnerianer werden mich umbringen – aber ich werde den Zyklus beenden“. Man ahnt, dass er es nicht anders haben will.

Calixto Bieitos Inszenierung von Mussorgskys Chowanschtschina ist vom 25. März bis 3. April am Grand Théâtre de Genève zu sehen.

Dieser Artikel wurde vom Grand Théâtre de Genève gesponsert.

Ins Deutsche übertragen von Elisabeth Schwarz