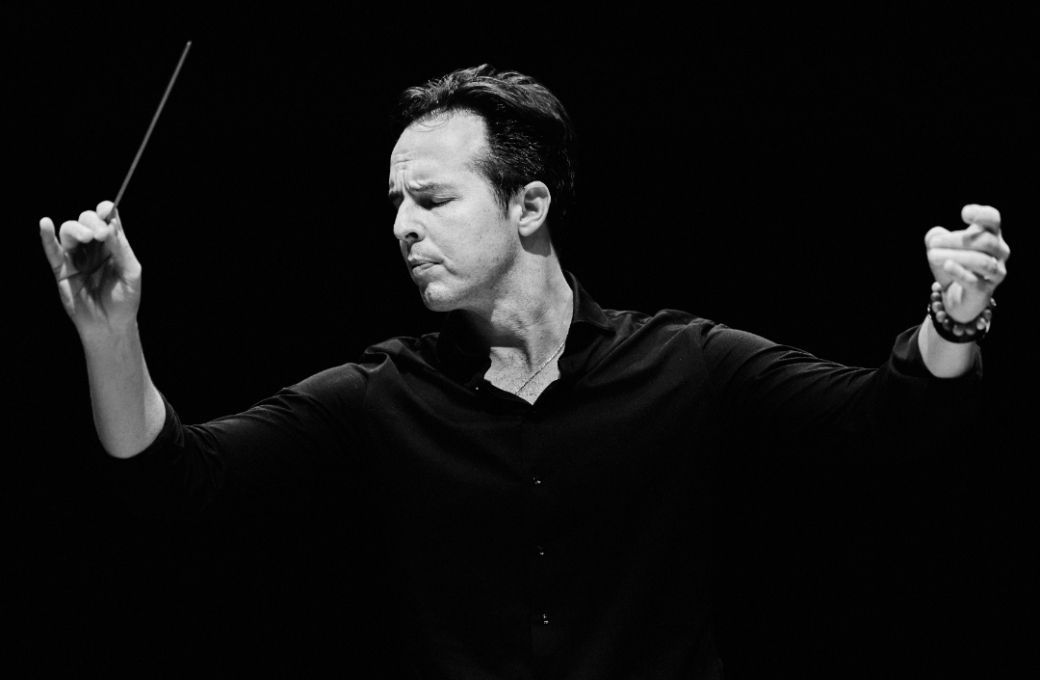

Ce mardi soir, on avait le choix entre célébrer les 10 ans de la Philharmonie dans la grande salle Pierre Boulez ou les 30 ans de la Cité de la musique attenante, inaugurée le 12 janvier 1995. On a choisi la seconde option, pour écouter l'Orchestre national d'Île-de-France qu'on n'avait pas encore entendu sous la baguette de son chef arrivé en pleine pandémie, l'Américain Case Scaglione. Le programme s'intitule « Épopées », pour désigner trois œuvres russes du XXe siècle. La promesse ne sera malheureusement pas vraiment tenue, il manquera l'étincelle, le feu qui font les grandes soirées.

Quand on voit affiché le Troisième Concerto pour piano de Rachmaninov, avec un soliste qu'on ne connaît pas, on espère une exécution transcendante. Notre attente sera déçue. L'œuvre paraît bien longue lorsqu'elle n'est pas menée par un duo soliste-chef uni par une même vision ! Dès lors que le pianiste entend prendre le dessus, l'orchestre et le chef en sont réduits à jouer les utilités. C'est exactement ce qui se passe avec Federico Colli. On ne doute pas que le pianiste italien ait les doigts pour jouer Rachmaninov, mais il n'a ni le son, ni la projection que requiert ce concerto. Et pourquoi cette déconstruction systématique du discours, notamment dans le premier mouvement qu'il entame chuchoté dans un tempo tortuesque, qu'il poursuit avec des ralentis, des rubatos qui n'ont d'autre justification que de surprendre l'auditeur, de donner l'impression d'une approche singulière... alors qu'il suffirait de jouer ce que le compositeur a écrit et comme le pianiste Rachmaninov le jouait ?

Le mouvement lent accumule et accentue ces tics et ces trucs, l'orchestre semble las d'essayer de donner un peu de consistance à ce qui en manque. Va-t-on se réveiller dans le finale ? Le pianiste ne change pas d'optique, avec de brusques variations de tempo, des traits avalés après des suspensions inattendues, avant un crescendo qui se vautre dans le Technicolor. Dommage parce que dans son bis, la danse d'Anitra du Peer Gynt de Grieg, Federico Colli nous montrera un peu tard qu'il est capable de chic et d'élégance.

Concernant la Cinquième Symphonie de Prokofiev donnée en seconde partie, on ne comprend pas la fascination qu'elle exerce encore aujourd'hui sur les chefs, les orchestres et les programmateurs au détriment des six autres symphonies, qui sont quant à elles quasiment absentes des programmes de concerts. Parce qu'elle est née de la guerre, qu'elle a été créée sous la direction du compositeur en janvier 1945, elle devrait être considérée comme un monument intouchable ? La boursouflure du premier mouvement, son exaltation complaisante et lourdingue, à grands renforts de cuivres et de percussions, des exploits militaires de Staline et de l'Armée rouge (Prokofiev en sera récompensé par le Prix Staline), rendent la tâche presque impossible au chef.

Case Scaglione s'efforce intelligemment de gommer les excès de la partition, de l'aborder comme une œuvre de musique pure. On apprécie la qualité des pupitres de cordes, l'homogénéité des cuivres qui n'en rajoutent pas dans les décibels. Dans le scherzo où l'on retrouve le Prokofiev qu'on aime, l'auteur sarcastique, moderniste, presque cubiste des chefs-d'œuvre de l'entre-deux-guerres, on aimerait en revanche que le chef fasse sortir l'orchestre de sa zone de confort, exacerbe les traits les plus saillants d'une sorte de mouvement perpétuel, accentue l'humour, l'alacrité des interventions des vents. Il faut ensuite subir un « Adagio » qui n'a pour lui qu'une construction formelle aboutie mais ne dégage aucune puissance émotionnelle. Le chef fait ce qu'il peut pour unifier, densifier le mouvement, quitte à alléger les textures de son orchestre. L'« Allegro giocoso » du finale nous ferait presque oublier les lourdeurs qui l'ont précédé, si Case Scaglione ne faisait là aussi preuve d'une trop grande prudence, comme s'il hésitait à lâcher la bride à ses musiciens qui ne demandent qu'à faire briller leur virtuosité collective.

En guise d'apéritif, Scaglione et l'ONDIF avaient choisi une pochade du tout jeune Chostakovitch, un petit bijou d'orchestration écrit sur un coin de table pour un tube de l'époque, le fameux Tea for Two de Youmans. Pourquoi pas ? Mais il faut y mettre l'esprit canaille, le clin d'œil, le déhanché qui swingue. Le chef ne s'y ose pas, donnant une mise en bouche un peu fade, à l'image de ce qui allait suivre.